《雜訊》:刻意降噪,讓你的決策清如許

2025 Jun 12 決策

前言

你有想過生活周遭持續被雜訊影響著嗎?你有沒有發現,你做過的判斷中,其實隱藏著一些雜訊?

《雜訊》一書的作者們星光熠熠,包含了法國著名的策略學者奧利維.席波尼(Olivier Sibony)、《推力》的作者之一凱斯.桑斯坦(Cass R. Sunstein)以及《快思慢想》的作者丹尼爾・康納曼(Daniel Kahneman)。

三位作者在書籍的一開頭,直接以一句說明了雜訊在生活中的能見度:

只要是判斷,就會有雜訊,而且雜訊要比你想像的還多。

雜訊不僅多,有時還很嚴重,書中舉的關於法官判刑的例子,便讓我感到非常震撼。

1974年有一項早期的大規模研究,針對來自不同地區的50名法官進行調查,要求他們檢視相同的虛擬調查報告,為假設案件的被告作出判決。令人驚訝的是,這些法官完全沒有共識,甚至差異非常大。例如,一個海洛因毒犯可能被判處1年到10年刑期;銀行劫匪的刑期則是5年到18年不等。

影響判決的許多因素就是雜訊,那些無法控制的生活中的隨機因子,例如天氣、心情等。

另一項研究則指出心情對決策的影響,該研究調查了少年法庭的數千件案件,發現當地的橄欖球隊若在週末輸球,法官週一的判決會比較嚴格;反之,若球隊贏球,判決則會相對寬鬆。

雖然時至今日,法官在判決時早已較當年更有準則,不會有如此大的差距,但從這些案例都可以看出因雜訊產生的差異有多驚人。

雜訊讓生活中充滿了許多不公,但這並非是這些決策者有意為之,而是因為這些「看不見」的因素,導致他們無意間做出這些決策。為了避免自己成為徹底被雜訊影響的決策者,我們必須學習試著用某些方法降噪。「決策保健」以及「中介評估法」,就是我從書中學到的原則與方法。

決策保健

什麼是決策保健?

這是一套準則,幫助我們在生活中減少雜訊。

書中比喻,就像是洗手時,你不一定知道究竟是在避免哪一種細菌,你只會知道洗手是預防多種細菌的好方法。同理,遵循決策保健的準則,雖然你不會知道這麼做有助於避免哪些潛在的錯誤,但經過作者們的實測以及從許多案例得知,遵照這些準則將能抑制雜訊的產生。

以下是我認為最重要的三種決策保健準則:

借重外部觀點

我們已經在許多書籍看過類似的想法,例如《不當決策》就有提過多元性的重要性。查理蒙格提過的鐵錘人理論也是相同道理,假如我們用自己預設的思維模式,全部複製貼上看待所有的事情,無疑就是手拿鐵錘,看到什麼都是釘子。這也就是一種型態的雜訊,使我們無法用其他觀點做出判斷。因此,如果能在決策團隊裡加入不同的聲音,絕對能助你一臂之力。

將判斷結構化,拆解成幾個部分

拆解的作用就像製作路線圖,提醒我們應該注意哪些面向。假使我們遇到了複雜問題,更是需要將判斷結構化,否則很容易就會迷失方向。

醫療界裡關於判斷新生兒健康程度的方法-阿普嘉評分,就是將判斷結構化的絕佳例子。要判斷新生兒的健康度絕非易事,假使又加上了醫護人員當天的心情、醫療院所的環境等雜訊而影響了判斷,那評估的結果將會大大失準。1952年,產科麻醉師維吉妮亞.阿普嘉(Virginia Apgar),將判斷新生兒健康程度的指標歸納為膚顏色、心跳速率、刺激反射、肌肉張力以及呼吸強度,並分別為這些指標加上權重,以減少雜訊帶來的影響。

下次我們做決策時,就算手邊沒有這種「評量表」能參照,也可以先停下腳步,仔細思考這些問題能分解成哪些獨立的小部分。透過拆解問題,便能降低失真的可能。

蒐集優秀的獨立判斷,再總和這些判斷

想做出更好的判斷,最好先讓決策團隊的成員們獨立思考,而不是一開始就討論。

這是因為當一群人在一起討論時,很容易受到別人的影響,導致大家的意見越來越偏激或跟風,這反而會增加判斷的雜訊,也就是不準確的資訊。

一個簡單又有效的方法是:在討論前,先各自寫下自己的判斷。這樣做不僅能看出每個人的想法有多大的差異,也能用更有效的方式來解決意見不合的地方。

接著試著把這些獨立的判斷結果加起來取平衡,就能有效減少判斷的不準確性。每個人可能都有不同的長處和思考方式,綜合起來就能得到更全面的結果。

知道這些原則後,我們還需要一個能將這些原則實際應用的方法,下一段要介紹的就是綜合三原則的方法-中介評估法。

中介評估法

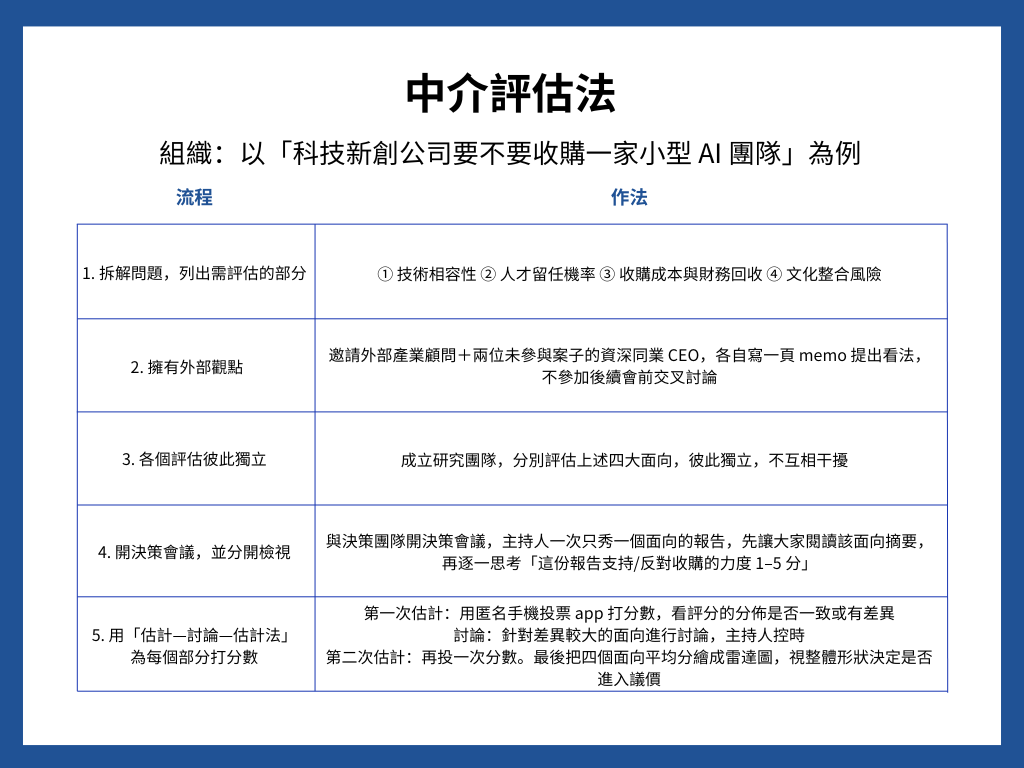

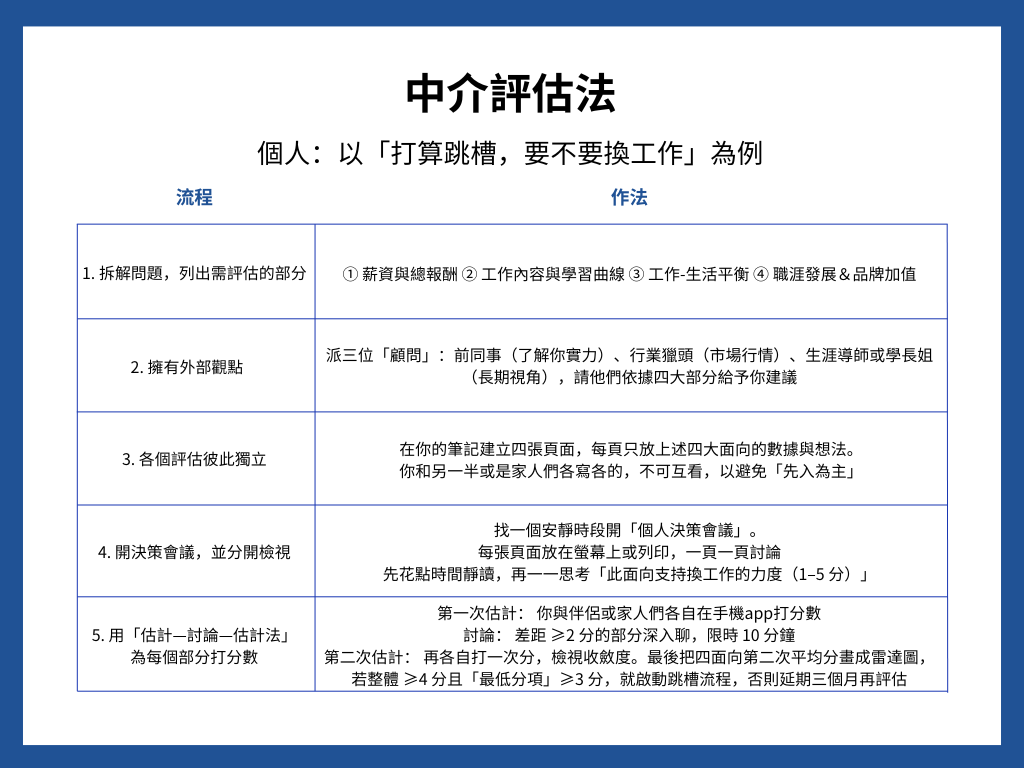

這是一個實際用於決策的方法,可以幫助組織透過縝密的邏輯,做出重大的決策。這個方法綜合了上述決策保健的三個準則,盡可能地避免在決策的流程中產生雜訊。

中介評估法可以被整理為以下幾個步驟:

- 列出該決策需要評估的幾個面向

- 讓研究團隊擁有外部觀點

- 在研究分析階段,讓每個評估彼此獨立

- 研究分析完後,在決策會議上,分開檢視各項評估

- 每項評估都要確保決策會議的參與者們各自做判斷,分別評比每項評估有多支持可能的決定,然後運用「估計—討論—估計法」(見以下圖例)

想像一下,組織內的決策過程,如果採用中介評估法會是什麼樣子。

不只組織,對於個人的日常決策,這個方法也頗有用處。

後記-關於雜訊的取捨

講到這裡,你應該能想像雜訊可能帶來的不公平與高昂代價,但這並不意味著我們必須不計成本地將所有雜訊徹底清除。我們在面對雜訊時,應該考量成本效益,並找到一個「雜訊的最適水準」。

以學校老師批改作文為例,若要達到零雜訊,老師可能需要花費大量時間建立複雜的評估準則、或請同事共同審閱。但可想而知,這些方法所耗費的時間和金錢成本都是個沉重的負擔。如果老師自身的判斷已經相當準確,而且雜訊並未造成嚴重影響,那麼過度追求完美的評分,反而可能成為一種不必要的資源浪費。

同樣的道理也適用於醫療診斷。儘管減少雜訊能有效提升診斷準確性,甚至可能挽救生命,但如果消除雜訊的檢測方法具有侵入性、有讓病患受傷的風險且成本高昂,那麼要求所有病患都接受這類檢測,顯然是不切實際的。在這樣的情況下,我們需要權衡潛在的好處與可承受的成本,選擇那些可行且風險較低的措施,即使它們無法完全消除所有雜訊。

重點不是將雜訊「清零」,而是找到平衡點,在追求效益最大化的前提下,把雜訊控制在可接受的範圍內。

內化決策保健的原則,並學習運用中介評估法來構建我們的判斷,或許都能幫助我們在日常決策中,逐步摸索出那個難以察覺的「雜訊最適水準」。如此一來,我們不僅能有效避免付出高昂的成本來追求不可能的完美,更能大幅減輕雜訊可能帶來的潛在威脅,讓我們的判斷更加精準且公平,升級成更好的決策者。