《不當決策》:妥當決策,從促進多元對話開始

2025 May 01 決策

前言

本書一開始從九大偏誤開始說起,因為人性,我們一定會有偏誤,有時即使我們已經察覺到的也無能為力,那是一種難以抗拒的本能。例如模仿陷阱、光環效應,我們總是會不自覺的模仿那些「成功人士晨間高效三習慣」,卻忘了捫心自問這些習慣是不是真的適合自己,尤其如果成功人士是像賈伯斯這種世界偉人。(延伸閱讀:如何避開《經驗陷阱》?開始批判你的經驗吧)

組織、合作是對抗個人偏誤的合理做法。不管是多大的團體,只要能搜集到超過一個人的意見,就有機會能克服個人的偏誤。

這衍生了一個問題,當不同意見產生時,衝突也有可能隨之而來。

公司為了決策未來的事項而開會,這種事稀鬆平常,但是能否促進有意義的決策又是另一個問題。許多公司為了避免衝突,他們甚至會在開會前預料到會有歧見,預先找重要的利害關係人一對一,化解歧見。這看似對公司的氣氛、人和很有幫助,但卻讓開會失去意義,浪費大家時間去討論本就已經注定好了決策。

如何讓團體的意見有意義?如何處理歧見?

這些答案都在我從本書得到的兩大啟發當中!

激發對話

讓團體的意見有意義的第一個步驟,就是激發對話。

激發對話同時能刺激團體的思考,從而找到更多選項,甚至能全面考量事件的各個面向,從而協助決策者更輕鬆地做出明智決策。

關於激發對話的原則,我記下的筆記有以下兩個:

多元性很重要

查理蒙格曾提到的鐵錘人理論,當手裡拿著鐵鎚時,他看什麼都是釘子。當會議中的多元性足夠多時,每個人手裡拿著不同的工具,可能是錘子、鉗子、剪刀、黏土等,他們對於釘子的做法就有很多選擇。

所以當我們有機會擔任會議召集人時,必須盡可能邀請來自不同領域、部門的人,確保會議的組成成員有足夠多的多元意見。

書中也提到了,許多政治領袖都有非正式、分官方的顧問團,負責提供他們「離譜」的構想;不在少數的企業家也會為了確保自己不會與現實脫節,培養一些特殊的人脈。這些專業人士都是為了確保他們能持續得到歧異的觀點,讓他們能多元思考不同角度的看法

每次都提出另一個方案

請團隊提出「另一個方案」,對於增加多元性、激發對話也很有幫助。

如果團隊只提出一個方案給決策者,這時決策的選項就只剩下同意或是拒絕了,這種二元選擇顯然無法有效激發對話,因為大家的想法被框架局限了。

「選項消失測試」、「講一個不同的故事」兩種技巧可以協助我們無中生有,想出另一個方案

選項消失測試

選項消失測試

如果眼前的選項都消失或是無效,你會怎麼做?

強迫自己要想出另一個選擇很難、很讓人燒腦,但的確很有用,這讓我們不得不繼續思考,或許真能透過討論激發出什麼創意的做法。(創意也會是未來我會想研究的一個主題,stay tuned)

講一個不同的故事

在《經驗陷阱》書中曾經提過,人們喜歡將經驗編成故事,幫助我們的大腦理解與記憶。也就是說,所有新的經驗都將因舊有的記憶而有不同的詮釋。但這並不總是正確,沒有人每次都能精準看懂全局,做出完美的解釋。

「講一個不同的故事」這個技巧可以使我們跳說固有的經驗陷阱,用同樣的新的經驗,刻意編造一個不同的故事。說不定依循著新的故事,能帶我們討論出更真的事實、想到更多的證據,因此促成了更優質的決策。

組一支紅隊

這種做法使將團隊一分為二,紅隊成員的任務是「刻意以反方觀點做評估」,紅隊就是全力唱反調的人,他們不只是言語上唱反調,還必須想辦法搜集事實、分析,用嚴謹的方式站在另一邊。這能使決策者聽取到兩邊同樣經過詳細的研究得到的想法,最終形成自己的意見。

但如果每一個待討論事項都要將團隊一分為二,似乎有點不符合經濟效益。我覺得更好的做法是《拒絕混亂!用《六頂思考帽》解鎖你的清晰思路》提到的思考流程,設定會議中不同的階段,請大家戴上不同顏色帽子,象徵不同角度、角色的思考,這同樣也能成為決策流程。不一樣的是,在六頂思考帽的設定中,紅色帽子代表的是熱情,這階段充滿著直言不諱且帶有情緒的論述。《不當決策》中「組一支紅隊」的做法比較像六頂思考帽中的黑帽,代表批判思考,雖然不是一定要唱反調,但也能謹慎地找到可能的觀點疏漏。

建立良好決策文化

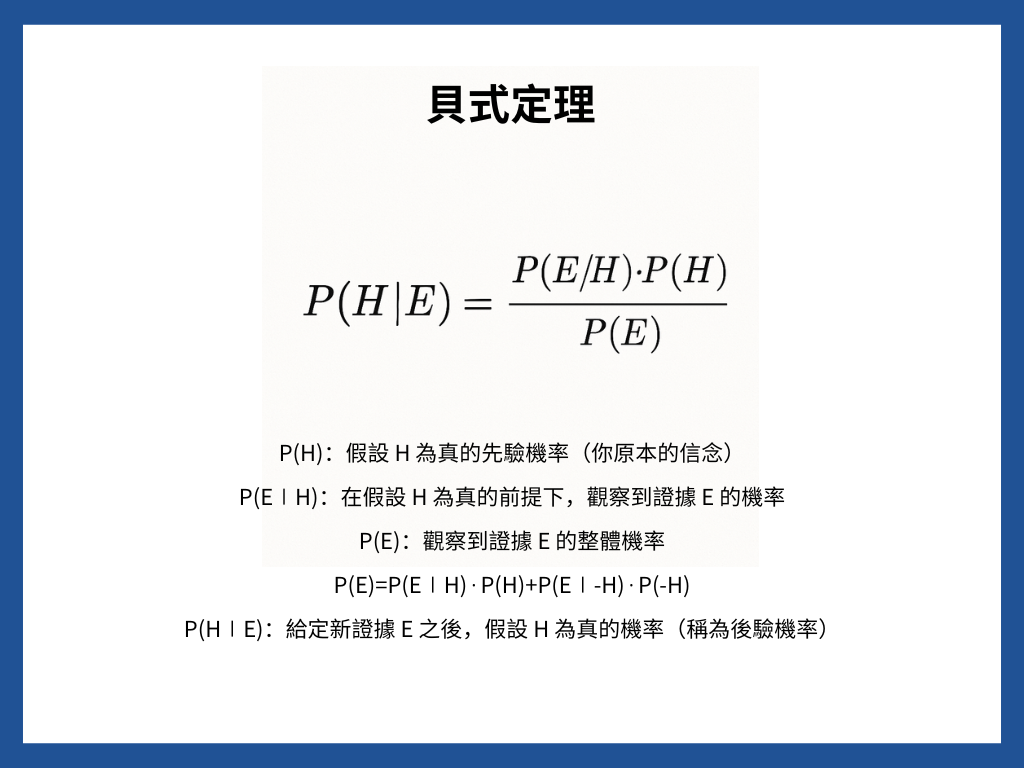

保持更新想法的心態—貝式定理

當我們在做決策時,常常會遇到一個問題:如果過程中出現了新資訊,我們到底要不要改變原本的想法?

著名的經濟學家凱因斯曾因為經常改變他的意見而遭到批評,他的回答是:「一旦事實改變,我就改變我的想法。先生,請問您會怎麼做?」

在決策的過程中,我們都會在過程中不斷發現新事實,我們當然要把這些新事實納進考量,而不是視而不見。但要累積多少跟原本意見相反的事實才足以讓你改變想法?

這時,曾在《架構你的《思考的框架》,累積小模型解決大問題》提到的「貝氏定理」就能幫忙。它是一種用機率來更新想法的工具。意思是:你原本多相信自己的判斷?這是「先驗機率」。新資訊可信嗎?。透過這兩項,你可以算出該不該改變立場的「後驗機率」。

舉個例子:你參加投資會議,原本覺得這項投資成功機率只有33%(P(H)),但有位你很敬重的同事說他很看好,且你認為他80%(P(E∣H),H投資成功的條件下,同事說很看好的機率)會判斷正確,接下來我們把這個案例套進貝式定理的公式。

首先要先算出整體來說不管投資成功或失敗,同事說出很看好的機率(P(E))

同事在成功時說很看好時,當然就是預測成功P(E∣H),而在失敗時說很看好時,就是預測失敗P(E∣-H)

P(E)=P(E∣H)⋅P(H)+⋅P(-H)

(投資成功的條件下,同事說很看好的機率)(你認為投資會成功的機率)+(投資失敗的條件下,同事說很看好的機率)(你認為投資會失敗的機率)

P(E)=80% * 33% + 20% * 67% = 39.8%

接著將同事說出很看好的機率放在貝式定理的分母部分繼續計算

P(H∣E)=(80% * 33%) / 39.8%= 66.3%

後驗機率=[(投資成功的條件下,同事說很看好的機率) * (你原本認為投資會成功的機率)] / 整體來說同事說出很看好的機率 = 66.3%

當你對同事提供的意見有80%的信心,你的後驗機率會從原先先驗機率的33%提升到66.3%的水準,可以顯著的使你改變立場,從不看好轉變為看好。

但如果你對他的信任只有70%,後驗機率就變成只有50%,你可能還是不會動搖。

你對新資訊的信任度將對大大影響貝式定理最終的結果。從而牽動最終的決策。

把決策放過夜,早上再做決定

這是個有趣的小訣竅!

根據作者的訪談,很多企業領導者都會把決定放到早上,他們會在睡了一夜之後,在隔天特別清楚理解自己必須做的決定是什麼。

有多項研究發現,人類處在非專注狀態時,大腦會在潛意識下繼續工作,幫助人們記憶重組、管理情緒。

2010年來自University of Lübeck神經內分泌學系的研究指出,能讓海馬迴和大腦皮質之間進行資訊交換,從而進行長期記憶整合,對於策略性決策特別重要。

相信大家國中時也深受背詩、背課文的煩惱,我國中時曾在測試後發現,在睡前背誦並在早上醒來後馬上再複習幾次,這種做法能協助我的記憶更有效率。現在回想起來,應該也跟這個人類的機制有關。

或許可以在睡前列一件睡覺時要想的事情,但千萬別預設自己一定要在醒來時得到答案,否則給大腦的壓力太大的話,睡眠不好反而得不償失。

後記

從以上的紀錄可以發現,心態跟對話對於決策的重要性。

雖然書中的內容大多著重在組織、團體的決策,但用在個人生活上的決策仍同樣適用。

心態的部分個人當然可以調整,但是對話就比較難了,我們平常生活中並沒有其他單位的同事可以一起激發對話。

不過似乎也不用擔心的太多,人類的天性就是會向外尋求意見,這也是為什麼大學選志願時要問爸媽意見、追求異性時要詢問閨蜜的看法。

唯一需要注意的是,我們詢問對象的品質。

爸媽、師長的意見當然必須參考,他們的經歷畢竟比我們多好幾十年,雖然不一定是正確的,但總是「另一個方案」,協助我們跳脫一人思考的個人偏誤,在要決策時讓我們有不同的選項可選。

另外仍然要注意多元性,背景越不同的人,一定會有更難以想像的思考角度。如果能培養特別的人脈,擔任紅隊、六頂思考帽的黑帽角色,這又更厲害了。

尋找個人教練、顧問或許是不錯的做法,詢問AI工具也是這個時代的一大利器。

總得來說,多多利用身邊的多元資源,刺激思考、激發對話,定能協助我們找到盲點,最終變成更好的決策者!